|

Testimonianze

11 SETTEMBRE

1943

Articolo tratto

dal mensile "PIAZZA

VERDI"

di Finale Emilia (MO) -

Ottobre 2006

(Gentilmente

concesso dal Sig. Fabbri, direttore di "Piazza Verdi")

Erano tutti della classe 1906,

compirebbero oggi cent'anni. Ben difficilmente avremmo potuto ora ascoltare le

loro voci, per apprendere quanto accaduto quel tragico 11 settembre 1943 alla

stazione di Rocca d'Evandro (Caserta), che per uno strano gioco geografico si

trova in un'altra regione, nel territorio del Comune di San Vittore del Lazio,

in provincia di Frosinone. Ma è rimasto un sottile segnalibro - rappresentato da

un semplice ma appassionato diario

- che invita a riaprire una dolorosa pagina di storia che non merita l'oblio.

Quattordici paginette, nelle quali Egidio Baccilieri - per diverso tempo usciere

comunale a Finale, venuto a mancare otto anni fa - racconta in modo elementare

ma altamente efficace la drammatica odissea che ha coinvolto lui ed altri

giovani finalesi durante il Secondo Conflitto Mondiale. Erano tutti della classe 1906,

compirebbero oggi cent'anni. Ben difficilmente avremmo potuto ora ascoltare le

loro voci, per apprendere quanto accaduto quel tragico 11 settembre 1943 alla

stazione di Rocca d'Evandro (Caserta), che per uno strano gioco geografico si

trova in un'altra regione, nel territorio del Comune di San Vittore del Lazio,

in provincia di Frosinone. Ma è rimasto un sottile segnalibro - rappresentato da

un semplice ma appassionato diario

- che invita a riaprire una dolorosa pagina di storia che non merita l'oblio.

Quattordici paginette, nelle quali Egidio Baccilieri - per diverso tempo usciere

comunale a Finale, venuto a mancare otto anni fa - racconta in modo elementare

ma altamente efficace la drammatica odissea che ha coinvolto lui ed altri

giovani finalesi durante il Secondo Conflitto Mondiale.

Mi ci sono appassionato, e da quelle poche righe

ho iniziato la mia ricerca attraverso visite ad Archivio di Stato e

Distretto Militare, contatti col sindaco di San Vittore, ed interpellando un

buon numero di persone, che qui voglio ringraziare per l'ampia disponibilità

ricevuta. Dalle carte che ho rintracciato e dalle narrazioni di parenti e

concittadini mi è stato così possibile ricostruire le modeste vicende di

povera gente, che è venuta a trovarsi nel posto sbagliato nel momento

sbagliato, rimettendoci tragicamente la vita.

Tutto accadde dall'agosto al settembre 1943.

Alla deposizione di Mussolini nel luglio precedente - sostituito dal

generale Badoglio - dichiarando di voler proseguire la guerra a fianco della

Germania, il governo si affidò a nuove forze, richiamando "riservisti" che

in un primo tempo non aveva impiegato. In questo ambito oltre 1300 giovani

della classe 1906 residenti in provincia furono radunati presso la caserma

XX Settembre di Modena, e inviati a mezzo di un convoglio di carri-bestiame

in zona di operazioni di guerra. Giunti il 16 agosto a Mignano Monte Lungo

(Caserta) e accorpati nella 704a e 705a Compagnia Lavoratori, ebbero

incarico di scavare fosse antiaeree, trincee, camminamenti e postazioni per

cannoni e mitragliatrici. Da lì, lungo la catena appenninica sino a Vasto (Chieti),

si stava formando la gigantesca linea Gustav per contrastare

l'avanzata alleata. Non erano nemmeno stati dotati delle divise, dovevano

solamente lavorare e scavare da mattino a sera.

L'annuncio della firma dell'armistizio con gli

angloamericani, reso noto l'otto settembre, e la conseguente ignominiosa

fuga a Pescara e poi a Brindisi di Vittorio Emanuele con la famiglia reale,

compresi Badoglio e i suoi generali, lasciò l'esercito senza ordini né

viveri in balia delle truppe naziste. Alle manifestazioni di giubilo dei

soldati ed al conseguente naturale smarrimento, fece seguito la decisione di

lasciare quei luoghi, cosicché diversi gruppi di loro si incamminarono per

le montagne col favore delle tenebre.

Molti giovani di Finale e dintorni si riunirono,

giungendo la mattina dell'11 settembre alla piccola stazione di Rocca

d'Evandro, ad una decina di chilometri da Cassino, con l'intento di salire

sul primo convoglio verso nord. Seduti in cerchio sulle loro povere valigie

si sistemarono nei pressi di una vigna, conversando di buon umore e

pregustando il prossimo ritorno a casa. Ma di lì a poco la vicenda avrebbe

preso i contorni della tragedia. Molti giovani di Finale e dintorni si riunirono,

giungendo la mattina dell'11 settembre alla piccola stazione di Rocca

d'Evandro, ad una decina di chilometri da Cassino, con l'intento di salire

sul primo convoglio verso nord. Seduti in cerchio sulle loro povere valigie

si sistemarono nei pressi di una vigna, conversando di buon umore e

pregustando il prossimo ritorno a casa. Ma di lì a poco la vicenda avrebbe

preso i contorni della tragedia.

Alle ore 13,35 comparve d'improvviso in cielo

una squadriglia di 36 quadrimotori alleati, contro cui iniziò a crepitare la

contraerea tedesca appostata nei paraggi, lungo la ferrovia. In un baleno ne

seguì una micidiale pioggia di bombe di grosso calibro, che interessò la

intera zona circostante la stazione. Una carneficina!

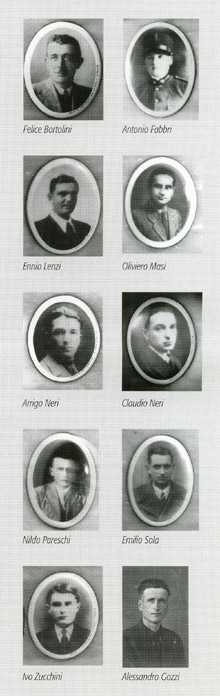

In un teatro spettrale rimasero a terra -

orribilmente straziati - i corpi di nove civili, che stavano lavorando nei

pressi, e di 44 soldati. Dieci di questi erano finalesi: Felice Bortolini, Antonio Fabbri, Alessandro Gozzi,

Ennio Lenzi, Oliviero Masi, Claudio Neri, Arrigo Neri, Nildo Pareschi,

Emilio Sola e Ivo Zucchini. nei

pressi, e di 44 soldati. Dieci di questi erano finalesi: Felice Bortolini, Antonio Fabbri, Alessandro Gozzi,

Ennio Lenzi, Oliviero Masi, Claudio Neri, Arrigo Neri, Nildo Pareschi,

Emilio Sola e Ivo Zucchini.

Tutti i cadaveri, su disposizione dei militari

tedeschi - rimasti incolumi - vennero sommariamente sepolti nel fondo di un

grosso cratere scavato da una bomba. Soltanto tre anni dopo furono raccolti

in una unica bara i miseri resti dei nostri caduti, poi tumulati nel

cimitero finalese il 4 giugno 1947 nella 1ª

galleria sotterranea. Solo la salma di Alessandro Gozzi "Sandrin dal Mot",

di Massa Finalese, non è stata trovata o identificata, negando così ai

familiari la possibilità di avere una tomba su cui posare un fiore.

Nel breve diario di Egidio Baccilieri - scampato

in quello scenario di morte con gravi ferite - si apprende della sua

successiva odissea presso diversi ospedali, prima del ritorno a casa. E qui

è scattata un'incredibile sorpresa. Parlando al telefono col signor Vittorio

Maraone di San Vittore - che all'epoca aveva 14 anni e rimase anch'egli

ferito nel bombardamento - ho appreso che è stato vicino di letto del nostro

Baccilieri, presso l'ospedale civile di

Pontecorvo, in cui erano stati ricoverati una decina di soldati superstiti

del drappello emiliano.

Altri nostri concittadini sono sfuggiti alla

morte in quell'ecatombe: i massesi Enrico Poletti - che coltivava un fondo nei pressi

della chiesetta di via S. Maria - e Lodovico Lodi "Fidèl", che nel

dopoguerra prestò opera presso la Samis-Bellentani.

A Finale rientrò anche Enrico Tassi "Neri

Tarziòt", manifestamente scosso dalla tragica esperienza vissuta, che in

seguito passò alle dipendenze dell'azienda agricola Mattioli. Particolare

doloroso: Enrico ebbe il pensiero di portare a casa con sé alcune piastrine

e documenti personali dei commilitoni dilaniati dalle bombe, raccolti come

gli consentiva quell'inferno, e per un

certo periodo la sua abitazione divenne meta di familiari - quasi tutti

erano coniugati e con prole - che angosciati volevano avere qualche notizia

dei loro cari. Ci sarebbero tanti altri particolari ed interessanti

riferimenti da aggiungere, che mi sono proposto di esporre in una successiva

ricostruzione più ampia, che non sia soggetta agli attuali problemi di

spazio.

Undici settembre: una data che purtroppo evoca

tragedie più recenti e devastanti, e che riporta alla memoria anche quel

tragico giorno di oltre sessant'anni fa. La memoria. Un filo sottilissimo

che rende indissolubile il legame fra il passato - di dolore e di morte - ed

il presente, in cui il ricordo si riaccende per non spegnersi mai.

Celso Malaguti

Il diario di

Egidio Baccilieri

|